甲骨名人堂

从“甲骨四少”到“甲骨四老”

他一生致力让文字学成为真正的科学

青年唐兰。

河南日报社全媒体记者 张弋

在中国甲骨学界,除了“甲骨四堂”,还有鲜为人知的“甲骨四少”,即容庚、商承祚、唐兰、柯昌济。

这一称呼源于1923年王国维为商承祚《殷虚文字类编》作序:“今世弱冠治古文字学者,余所见得四人焉:曰嘉兴唐立庵友兰,曰东莞容希白庚,曰胶州柯纯卿昌济,曰番禺商锡永承祚。”当时四人皆20多岁,在甲骨文这样艰深晦涩的领域,他们如此年轻却又得到这样高的赞誉,实属罕见。

其中唐兰,更被后人与陈梦家、于省吾、胡厚宣并列誉为“甲骨四老”。他们为1949年后的甲骨学研究“深入发展时期”作出卓越贡献,不仅著述不辍,还大力培养接班人,使今天的甲骨研究代有传人,呈现一派兴旺发达景象。

唐兰幼年家境贫寒,1915年至1920年,他跟随嘉兴国医馆馆长陈仲南学中医,并在城内开设景兰医院行医。从1919年开始,唐兰逐渐对古文字的研究产生了浓厚兴趣,随后进入无锡国学专修馆深造。

在无锡求学期间,唐兰开始涉猎甲骨文,并师从罗振玉研习古文字。其间,唐兰三年完成《说文注》四卷,毕业考获得了第一名。后与王国维相识,在研究甲骨文和金文方面得到王国维的指导。

王国维曾评价青年唐兰:“于书无所不窥,尝据古书、古器以校《说文解字》。”这番经历,为唐兰积累了丰厚的学术素养,更重要的是先后得到罗振玉、王国维等大家的指导和帮助,为其一生的学术发展打下了坚实基础。

1932年至1937年,是唐兰学术生涯中的重要时期,发表或出版了许多重要的学术著作,包括北大讲义本《古文字学导论》。其间,唐兰又写了《说文解字笺正》一书,现存遗稿是《说文》卷一上篇的三万四千余字,这是唐兰拟定撰写《古文字学七书》的最后一部,此书与其早年所写《说文注》不同,是用甲骨、金文、印、陶文、碑版、木简以及古书、字书、韵书等相互参证。

学术钻研之外,唐兰更有一腔爱国情怀。他在沈阳亲眼看见日军暴行,用悲愤的“楚囚”为笔名,在《北洋画报》上发表文章《呜呼!土肥原的仁政》,公开点名揭露日本关东军头目本庄繁和土肥原假仁义真侵略的面孔,文中也批判了麻木不仁的部分国人知识分子,对国家危亡漠然视之的行为。

北平沦陷后,北平汉奸突然宣布唐兰为古学院理事,唐兰得知后,在“理事”中第一个站出来登报声明,申明自己早已不研究什么金石古物了,以示与侵略者不合作的立场。

西南联大时期是唐兰学术生涯的黄金时期,其间,他发表和出版了很多学术著作,如《中国文字学》《论彝铭中的“休”字》《洛阳金村古墓为东周墓非韩墓考》等。

《殷虚文字记》。

使文字学成为真正的科学,是唐兰一生追求的目标。《中国文字学》是唐兰一生撰述最完整、影响最大的一部文字学理论著作,分前论和文字的发生、构成、演化、变革等五章。该书在《古文字学导论》的基础上,进一步把汉字的构成、演化、流变等动态分析纳入论述范围,并扩大视野,将古文字、近代文字、新文字、世界其他种类文字等放到一起观察,形成了一个完整、全面的中国文字学学科体系。

“文字学是研究文字的科学,在一个中国人看来,这个名词是很恰当的。”在唐兰看来,“因为中国的文字是特殊的,(在很多民族都用拼音文字的时期)她却独自应用一种本来含有义符的注音文字”。唐先生还说:“所以,这一种西方人所不能理解的特殊的学科,我们只有把它叫作中国文字学。”这就给中国文字学确立了自己独特的地位,为这门特殊的学科正名。

1965年12月,湖北省江陵县望山一号墓出土了一把名贵的青铜剑,剑身一面近手柄处刻有两行铭文,共八个字,其中有“越王□□自乍用鐱”,还有两个字当时无人能破解是何意。

此时已经65岁的唐兰,收到寄来的请求破解青铜剑铭文的求助信后,立即马不停蹄地投入到文字考释中。精于古文字研究的唐兰一眼就看出铸于剑上的这八个字是“鸟虫文”,是篆书的变体,笔画繁多富于装饰性,释读难度极大。于是唐兰暗下决心,要给出一个科学的答复,他夜以继日埋首于春秋战国时期的文牍中。

郭沫若经过考证,初步认定青铜剑上无法辨识的这两个字系“邵滑”,还提出这“邵滑”就是越王的名字。面对权威,唐兰没有人云亦云,他坚持独立思考的原则,应用中国文字的变化规律,并结合扎实的古文字辨识功底,将剑上的这两个字判为“鸠浅”,然后再运用通假法,追本溯源,把2400多年来这两个字的演化和读音作了梳理,从而论定“鸠浅”正是越王“勾践”两字的通假字,由此断定这就是越王勾践的心爱佩剑。(本栏图片均为记者供图)

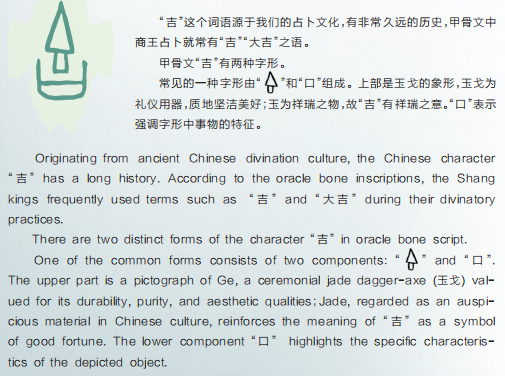

甲骨文双语小学堂

漫画甲骨

盒子灯上“秀”甲骨

河南日报客户端记者 李林 杨之甜

最近一段时间,安阳市殷都区许家沟乡河西村制作的传统盒子灯在网上爆火,不少网友感叹:“小小盒子装进上下五千年!”“被‘老祖宗’的智慧惊艳到!”

1月31日晚,盒子灯亮相殷墟考古文旅小镇。 王宏宇 摄

1月31日,农历正月初三,晚上8时许,殷墟考古文旅小镇人流如织,盒子灯如约亮相。夜色中,只见盒子灯宛如神秘盲盒,青铜器、青花瓷、文峰塔、甲骨片、甲骨文“福”字等造型先后从悬挂的“盒子”中掉落,流光溢彩的造型惊艳了众多游客。盒子灯每变换一次造型,现场就爆发一阵掌声。

“之前从视频里看到盒子灯就觉得非常神奇,今天在现场看到,更感到震撼!”来自河北的游客刘先生用手机拍摄了盒子灯变换的全过程。

作为中国传统的花灯技艺,盒子灯被誉为“花灯之王”,也被称为“纸包火”的艺术,代表着民间制作花灯的最高水平。在表演时,表演者将数层花灯叠放在硕大的纸盒内并悬挂在高处,只需要点燃灯中的烟火和引线,最低层的花灯就开始燃放,燃放完后随即脱落,接着上一层花灯燃放,直至每层花灯都伴随着烟花绽开,宛如火树银花。

“每一层‘盒子’的内容通常以神话传说、民间故事、戏曲人物、花卉虫兽等为主,这样使花灯更加绚丽多彩,也寓意着人们对生活的美好祝福。”盒子灯制作人之一、河西村村民王平和介绍。

盒子灯这一民间技艺,始创于西汉,盛行于隋唐,发展在两宋,成熟于明清。河西村点盒子灯的这项技艺,相传从宋朝中期就开始了。经过一代又一代技艺人的不断传承与创新,极大丰富了盒子灯的样式与内涵。

王平和介绍,盒子灯好看的秘诀,在于每一次表演的道具都是重新制作,每一次表演内容都不尽相同,给观众以期待和惊喜。“在用料上,盒子灯十分考究,要使用竹板、丝线、藤条等材料,制作过程融合了编扎、绘画、剪纸以及烟花制作等传统手艺。”

不仅如此,盒子灯制作还有多个流程。需要搭骨架、扎灯、装裱、手绘等,每一个步骤都不能马虎,制作人必须有足够的细心和耐心,还要有一定的制作技巧。

记者了解到,盒子灯制作过程中最难的一步是把花灯一层一层折叠起来并装进盒里。这个过程中,既要保证花灯不被折损,还要让花灯掉落时展开得“恰到好处”,同时保证每层花灯要“灯连灯”。

由于种种原因,做盒子灯的这项传统技艺曾中断过几十年。近年来,许家沟乡又组织起河西村的老手艺人,开始了扎灯、绘灯、装灯,并研究盒子灯与声光电元素的融合与创新,从而实现了盒子落、灯即亮的观赏效果。

今年,河西村的村民们在花灯造型设计上也花了一番心思,既要保证花灯的视觉效果,还要展现古都安阳的文化底蕴。最终,他们选取安阳地标建筑之一文峰塔、殷墟出土的后母戊鼎、甲骨文“福”字等8个样式。

然而,甲骨文线条有曲有直,如何让花灯造型更逼真?这让老手艺人犯了难。王平和与村民们反复商讨,多次改进材料,才还原出甲骨文的“福”字造型。

“传统的盒子灯是用竹篾制作而成,但为了做出甲骨文的造型,迎合甲骨文中的弧形,我们用不锈钢钢丝来做甲骨文的文字,在折叠过程中也跟原来有很大区别。”王平和介绍。

如今,盒子灯不仅是手工艺品,更是传统智慧与现代技术的融合,观赏效果更好,也更加安全可控。此外,当地还在探索为每层花灯定制语音介绍,并在造型设计上更贴近年轻人的喜好。

谈及盒子灯的“走红”,许家沟乡副乡长杨静说:“现在越来越多的年轻人喜欢盒子灯,这给了我们很大的鼓励,希望能把盒子灯和安阳文化相结合,更好地传承古老技艺,弘扬古都文化,让古老的‘花灯之王’绽放新的光彩。”

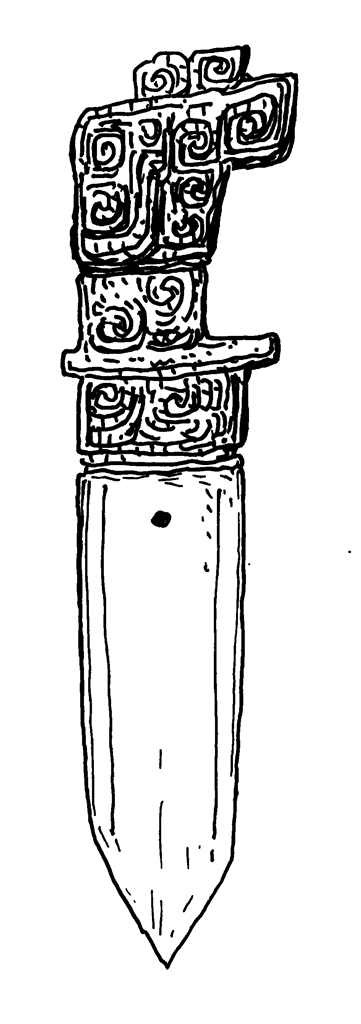

文物小档案

玉援青铜内戈

插图/王伟宾

1976年出土于安阳殷墟妇好墓,通长27.8厘米,援长15.8厘米,穿径0.5厘米。玉援呈青黄色,体扁薄,呈圭形。中间有脊锋,前锋呈三角形,尖锐而锋利。援两侧带刃,平直而对称。援末端有一个圆孔,嵌入铜内中。